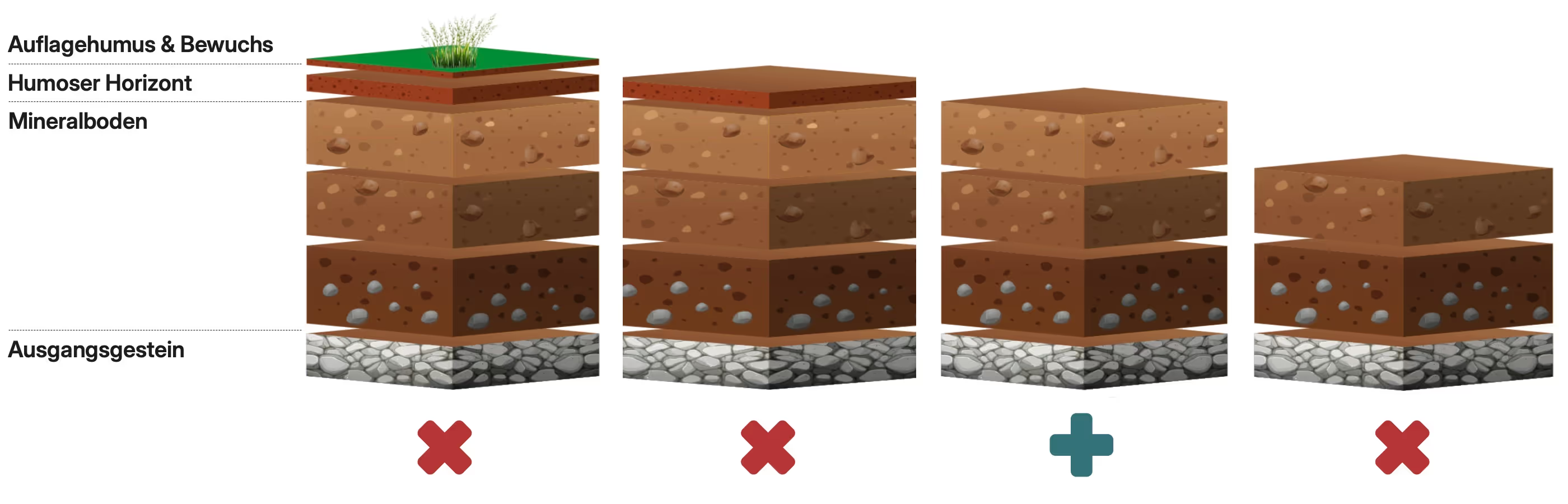

Für den Erfolg einer Direktsaat im Wald ist der Kontakt des umhüllten Saatguts zum Mineralboden entscheidend, damit diese ideale Keimbedingungen vorfinden und unmittelbar in den Boden wurzeln und somit erfolgreich anwachsen können. Bei Flächen mit dichter Streuauflage, Moosbewuchs, undurchlässiger Begleitvegetation oder einer ausgeprägten Rohhumusschicht ist eine sorgfältige Bodenvorbereitung deshalb in aller Regel unerlässlich. Die Ausnahme bilden lediglich frische Waldbrandflächen oder Hangrutschungen, sowie frische Kahlhiebe, die auf andere Weise bereits offen liegenden und damit fängischen Boden aufweisen.

Ziele und Grundsätze

1. Bodeneingriffe auf das notwendige Maß beschränken

Das Hauptziel der Bodenvorbereitung ist es, den Mineralboden zu erschließen und gleichzeitig eine zu tiefe Störung zu vermeiden, um Erosion und Nährstoffauswaschung vorzubeugen. Es ist deshalb besser, etwas Humus zu belassen, als den Boden zu tief zu bearbeiten.

2. Arbeiten konsequent quer zum Hang durchführen

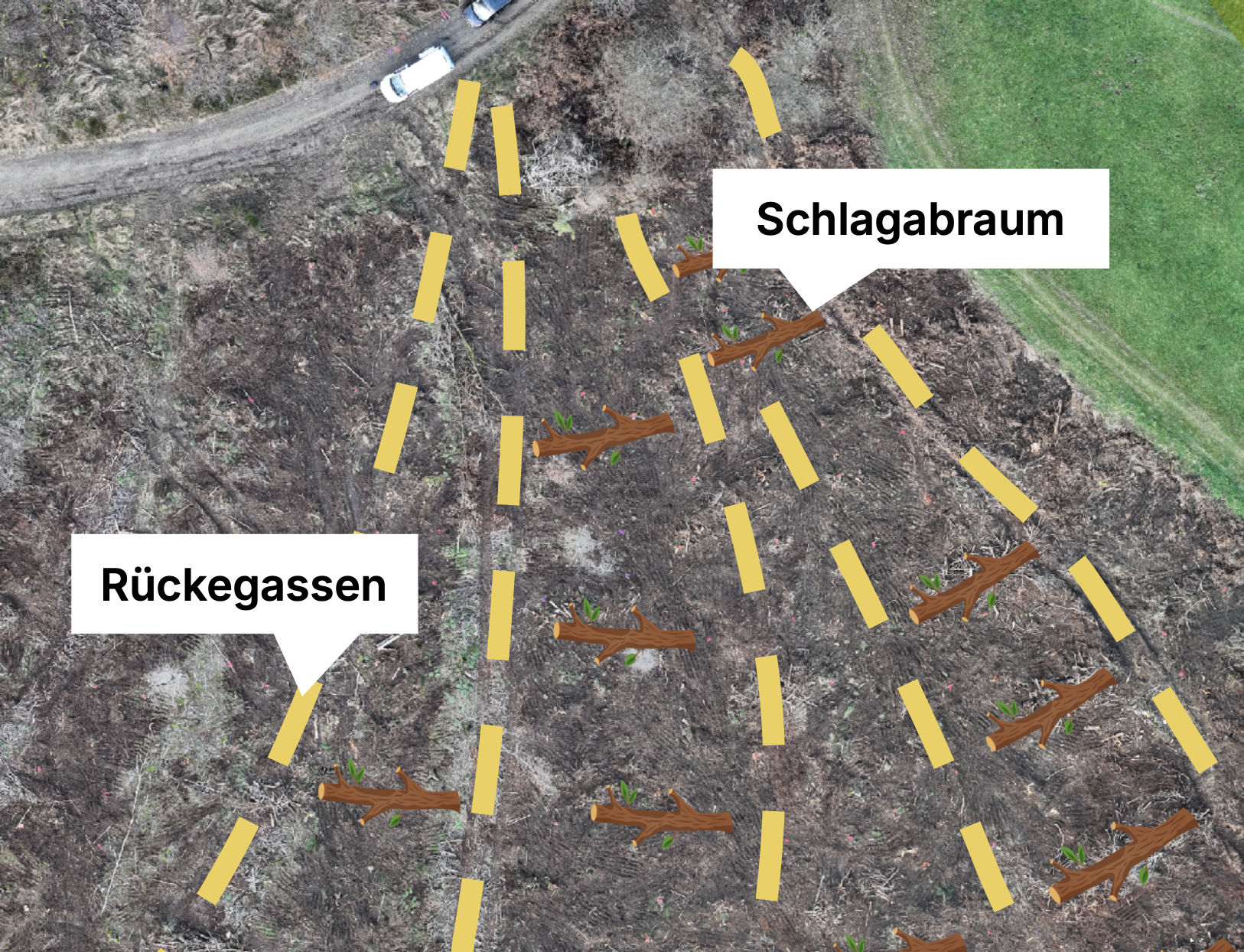

In Hanglagen ist es besonders wichtig, die Arbeiten stets quer zum Hang durchzuführen, um einen beschleunigten Wasserabfluss und damit verbundene Erosion zu verhindern. Hierbei sollte der Schlagabraum quer zum Hang in Form von Wällen aufgeschichtet werden. Diese dienen als Erosionsschutz, Windbrecher und Feuchtigkeitsspeicher.

3. Bodenverdichtung minimieren

Nicht zuletzt empfiehlt es sich, für die Bodenvorbereitung die betreffenden Flächen nicht flächig zu befahren (und somit zu verdichten), sondern, wo möglich, von der Rückegasse aus die Bodenarbeiten durchzuführen, oder aber mit leichtem Gerät. Bei der Direktsaat mit Forstraupen erfolgen die Öffnung des Bodens und die Aussaat in einem Arbeitsgang, der Bodendruck der (Ketten gebundenen) Forstraupe ist dabei i.d.R. nicht nennenswert über dem eines Rückepferdes oder sogar darunter.

Praktische Methoden und Maschineneinsatz

Die Bodenverwundung kann flächig, streifenweise oder punktuell erfolgen, je nach den waldbaulichen Zielen und den Standortbedingungen. In aller Regel empfiehlt sich eine lediglich streifenweise oder punktuelle Vorbereitung, um weitere Erosion, Hitze- und Windeinwirkung und somit ein Austrocknen bzw. Verlust des Oberbodens zu vermeiden.

1. Bagger oder Forwarder mit Roderechen

Gut geeignet für die flächige oder streifenweise Vorbereitung, besonders auf komplexem Gelände, wo sie mit hoher Präzision arbeiten können.

2. Waldpflug (TTS Gerät)

Kann breite Furchen ziehen, was besonders für die lineare Aussaat in Reihen nützlich ist. Er ist effizient auf größeren, gut befahrbaren Flächen.

3. Streifenfräse

Eignet sich zur punktuellen oder streifenweisen Bearbeitung, um gezielt Konkurrenzvegetation zu entfernen und schmale Saatstreifen zu schaffen.

4. Placken

Mit der Greifzange von Forwardern ist auch das plätzeweise Ausheben der Humusauflage bzw. der humosen Bodenschichten möglich, so dass der Mineralboden an der gewünschten Stelle freiliegt und sich eine für Regenwasser fängische Senke bildet.

Ökologisch sinnvolle zeitliche Planung

Die Bodenvorbereitung sollte aus organisatorischen und ökologischen Gründen idealerweise mehrere Wochen vor der Aussaat abgeschlossen sein. Sie kann entweder bereits während der Holzernte oder des Rückens erfolgen oder gezielt im Nachgang durchgeführt werden.

Bei der Durchführung ist es wichtig, folgende Aspekte zu beachten:

1. Bestandsschutz

Naturverjüngung von Forstgehölzen sollte nach Möglichkeit stehen gelassen werden.

2. Entfernung von Konkurrenzvegetation

Ginster, Farne, Brombeeren, Gräser und andere krautige Vegetation sollten entfernt werden, um den jungen Pflanzen einen Startvorteil zu verschaffen.

Fazit

Eine sorgfältige Bodenvorbereitung ist die Grundlage für den Erfolg der Direktsaat im Wald. Entscheidend ist der Kontakt der Saat zum Mineralboden, kombiniert mit minimaler Störung, passender Technik und ökologischer Rücksichtnahme.

So lassen sich Erosion vermeiden, ideale Keimbedingungen schaffen und stabile Waldstrukturen von Anfang an fördern.

Quellen & weitere Informationen

Gasparini, I. (2020): Direktsaaten im Wald. Stand des Wissens. Wald und Holz, S. 17-19.

Brunotte, J. (2010): Konservierende Bodenbearbeitung als Beitrag zur Minderung von Bodenschadverdichtungen, Bodenerosion, Run off und Mykotoxinbildung im Getreide. Literaturrecherche Thünen-Institut.